十余年前,当国内建筑巨头在竞争日益激烈的国内市场短兵相接、群雄逐鹿之时,中国十五冶金建设集团有限公司已经把目光瞄向海外市场,到更加广阔的空间去角逐。

十余年来,面临海外拓荒路上的坎坷、曲折、艰辛、挑战,他们用汗水、智慧、执着、梦想,创造了一个又一个的建筑奇迹,在缅甸、蒙古等“一带一路”沿线国家留下一段段关于铁军精神的动人传奇。

新时代的“愚公移山”

蒙古,这个“马背上的民族”曾经缔造人类历史上版图最大的帝国,辉煌鼎盛之极。2004年,为建设由中色股份与蒙方企业合资的中蒙两国最大的矿山合资项目--图木尔廷敖包锌矿,中国十五冶一公司200余名建设者踏上了这片充满传奇色彩的蒙古高原。

800年来,世界经济发生了翻天覆地的变化,这里仿佛是被尘封和遗忘的角落。这时的蒙古国仍然延续着游牧传统,除畜牧业及相关加工产品外,几乎没有工业和农业。施工所在地苏赫巴托省西乌尔特地区只有一望无际的戈壁,砂石需要到几十公里外去挖运,木材也只能在相距580公里的首都乌兰巴托购买,其他施工机械、建筑材料踏破铁鞋都找不到,甚至连红砖都没有一块。

解决“无米之炊”是当务之急,否则一切都是空谈。要想建一座矿山,就得从中国进口所需的建筑材料,相当于将一座矿山从中国搬到蒙古。

敖包锌矿距我国内蒙古二连浩特市490公里,草原上没有道路,司机只能依稀沿着过往碾压出的车辙行进,坑坑洼洼的道路时速最高只能达20多公里,运一趟材料到工地需要一周时间。遇上暴雨道理泥泞或大雪封路,司机经常迷失方向,往往需要20多天才能到达。国内运输单位因不熟悉路线,几乎无人愿意承运。

项目建设的“生命线”断供,项目部上下心急如焚。国内找不到司机,只得从当地找。经过考察,蒙古国没有国营汽车运输公司,只有两个一般的私营运输公司,运力有限。其他的都是一些运输散户,一户一辆车或几户合买一辆车,且大多数汽车都是俄罗斯早期遗留下来的旧卡马斯,在路途经常抛锚。

“没有飞机和大炮,小米加步枪也得上。”项目部领导班子成员和供应组同志四处奔走,拼凑散户车辆,召集了蒙古国80%的运输车辆,组成了一支浩浩荡荡的跨国运输大队,开始了新时代的“愚公移山”。

为保证物资运输畅通,项目部领导马不停蹄,一直往返于两国之间,积极协调供货商、承运商、海关等各方关系。最终一车车钢筋、钢结构、混凝土、红砖、彩瓦源源不断地从二连浩特运到工地,不到4个月时间,运送物资达两万余吨。至2005年8月底,工程所需的大部分材料基本到位,可以说万事俱备,只待令下。

工地变成和尚庙

物资到场并没有让项目部领导沾沾自喜,他们知道,真正的困难和考验还在后面。

羊肉、土豆和洋葱,当地菜市场一成不变供应的就是这“老三样”。 水更是稀有资源,项目部生活的救命水来自工地20公里处牧民饮水的浅水潭,水质很差,水量也少,难以解渴,只有节约和控制使用。由于极度缺水,施工人员几个月都不能洗澡,为了省水,他们清一色剃了光头,工地变成了“和尚庙”。

气候对来自南方的施工人员来说更是难以忍受,蒙古冬季漫长,温度低至零下40度,暴风雪经常肆虐,甚至掀开了屋顶,大家只能蜷缩在屋角。久违的夏季温度可达40度,太阳辐射大,周边没有遮挡,施工人员整天晒得满身冒油,衣服干后就结下一层白色的盐渍。沙尘暴同样疯狂,施工人员经常尘土满身,由于没水洗澡,周身难受。但施工员工在艰难困苦面前,没有屈服、退缩,而是不屈不挠、迎难而上。

为抢回因物流和冰冻期影响的工期,抓住不多的黄金施工时期,项目部要求早上6点上班,晚上10点下班,施工人员积极响应号召,每天工作十五六个小时,把黑夜当白天过,一天分成两天使,现场机声隆隆、一派繁忙,晚上灯火通明、焊花四溅,工地面貌一天一个样,三天大变样。针对业主确定的三个节点目标,项目部先后召开了三次大干动员会,让员工认识到参与该工程建设不仅一种崇高的政治荣誉,更是一份沉甸甸的责任,不能给企业抹黑,也不能给国人丢脸。十五冶“光头军”斗志昂扬,知难而进,以苦为乐,苦干加巧干,战胜了一个又一个困难,顺利实现了2015年8月28日全面建成并生产出合格锌精矿的宏伟目标。

昔日的不毛之地变成了蒙古新兴的锌都,锌矿源源不断地销往中国,每年为蒙古国贡献2%的GDP,成为当地经济发展的聚宝盆。

笑话变神话

敖包锌矿的胜利犹如星星之火,迅速燎原,哈萨克斯坦铝厂、赞比亚谦比希粗铜冶炼厂、缅甸达贡山镍矿、阿尔及利亚高速公路等海外工程合同如井喷之势,这也为中国十五冶开启了续写传奇之旅,当然最引人注目的当属缅甸镍矿项目。

投资10亿美元的缅甸达贡山镍矿项目是中国“十一五”期间海外投资的五大重点项目之一。然而该项目采用的电炉法冶炼技术一直为西方少数国家垄断,有能力生产大型回转窑和电炉的美国及德国相继提出不能为该项目供货。没有核心技术,没有核心设备,西方社会对该项目都持怀疑态度。同行业认为在没有水、没有电、没有物资的缅北原始森林里建设一个现代化的镍工业基地无异于天方夜谭。

与其在别处仰望 不如在这里并肩。投资方中国有色集团组织国内专家对项目工艺进行研究、论证和修改,干燥窑、焙烧窑、电炉等大型生产设备全部进行了国产化改造。中国十五冶不仅承担了除码头外的项目所有土建、安装任务,还负责制造项目最核心的设备——两台亚洲最大的电炉。

为了兑现按期投产的铮铮誓言,为了不让中国有色集团的投资“打水漂”,中国十五冶派老将鞠世益挂帅,抽调各路精兵强将1300余人,挑战不可能。

自2008年9月起,一批批中国十五冶人踏上远征之路。住草棚,吃咸菜,忍受蚊虫叮咬、暴雨袭击,餐风露宿,抢晴天、战雨天,经过一年多的努力,顺利完成了土建工程。

最大的挑战是炉窑设备安装,是检验“铁军”成色的试金石。

回转窑包括两台φ5.5m×115m焙烧窑和两台φ5.0m×40m干燥窑,是亚洲同类设备中最大的。其中焙烧窑筒体部件包括15段筒节、4个轮带,平均单件重量达约62t,任意两相邻筒节在地面组对后,都会超过现有起重设备的起重能力,全部筒体部件选用了400吨汽车吊和150吨履带吊进行空中吊装组对。经过连续实验和技术攻关,项目部圆满解决了一个个难题,仅用了4个月就圆满完成了回转窑的主体安装。

项目最核心的设备是两台亚洲最大的72000KVA镍铁电炉,为矩形长方炉型,长35.9m、宽12.8m、高9.11m,炉膛高5.3m,单台设备重约1858吨,其中炉体总重1289吨,决定着项目的成败。中国十五冶各二级单位通力合作,并在电炉的制作、运输、组装方面密切配合,逐步推进。由于在国内没有成熟的经验借鉴,项目部边摸索边施工,在干中学、在学中干,历时14个月完成了电炉安装。在电炉砌筑时,相关方也一直质疑中国十五冶的筑炉能力,面对压力,施工人员用科学的管理和精湛的技术令所有参建方折服,在高温多雨、环境恶劣的条件下,筑炉工作提前完工,两台电炉耐火砖砌筑质量都超过了规范要求,并一次性通过验收,耐火砖生产厂家奥地利奥美公司专家在验收时频频竖拇指。

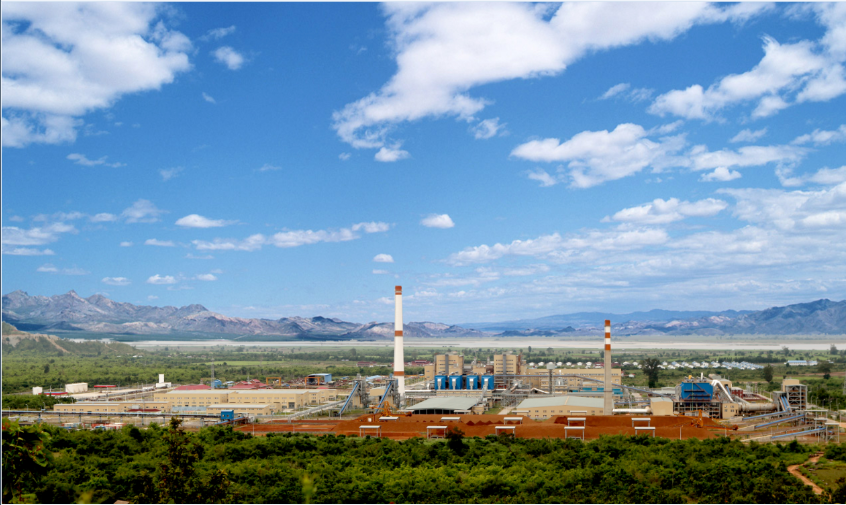

2011年,缅甸达贡山镍矿如期建成,一个具有自主知识产权的集采选冶于一体的现代化工厂从一片莽荒的处女地拔地而起,多项技术填补国内空白,多个子项创造了中国乃至亚洲之最,成为建筑史上一个惊人的神话。

麻绳变苍龙

长达4.6公里的皮带廊如一条遒劲的苍龙,自险峻陡峭的达贡山蜿蜒而上,经历、见证达贡山地区日新月异的变迁。

达贡山北麓山脊地势十分陡峭,高差为454米,平均坡度40°,最陡的坡度70°,山脊最宽7米左右,最窄3米。这样的山脊,登山只能靠麻绳,更别说要建设一条亚洲高差最大、坡段最长的管带机。十五冶再次让不可能变成现实,完成了业主、监理等方戏称只能用直升飞机才能的完成任务。

由于地形复杂,机械运输通道无法开通,通用的吊装及运输设备无法到达施工点,施工人员顶着炎炎烈日,忍受着丛林的蚊虫叮咬,每天借助麻绳攀爬在陡峭山崖上,用最原始的人拉肩扛的办法将数千吨水泥等土建施工材料运到各个施工点。在管带机柱脚基础施工中,边施工边总结边改进方案,面对巨大的工期压力和恶劣的施工条件,项目部员工发挥集体智慧和合力,用装载机、拖泵、挖掘机和人工搬运浇筑混凝土。在管带机钢结构吊装时,项目部成立技术攻关小组,大胆进行技术创新,先后制定了七套施工方案,通过反复研究论证,大大地缩短了工期。同时,技术人员还自行设计制造了两台由主桅杆、行走装置、防侧翻装置、驱动装置、起吊装置组成的臂力架。臂力架吊装不但加快了进度,而且安全可靠,提前半个月实现了皮带廊贯通目标,大大出乎机架制造厂家的预料。野外长皮带安装技术也被建设部批准为国家级工法。

中国十五冶再次用汗水和智慧创造出奇迹。